|

|

|

|

|

|

|

|

| Droit de la famille | Droit des femmes | Droit des LGBT | Droit du travail | Pionnières | Travail et droit des enfants | Justice des mineurs |

Moyen-Âge

- du Ve au IXe siècle : le droit du mariage est tributaire des lois des différents peuples, des différentes villes gallo-romaines, de convictions civiles et religieuses. Les évêques catholiques suivent le droit romain, où c'est le consentement (souvent des parents) qui fait le mariage, tandis que les tribus germaniques suivent leurs droits propres, par lesquels c'est la relation sexuelle qui fait le mariage.

- 757 : le capitulaire de Compiègne dispose : « Si quelqu'un s'étant marié, trouve que son épouse n'est pas vierge, il a le droit de la renvoyer et de prendre une autre femme, mais si celle-ci n'est pas vierge, il ne pourra la renvoyer car lui non plus ne l'est pas ayant connu sa première femme » [citation douteuse].

- 1215 : au IVe concile de Latran, la qualité du mariage est mise en exergue comme l'un des sept sacrements et définie comme l'union de deux volontés plus que comme celle de deux corps. Le Concile impose donc le consentement des deux conjoints. Cela ne signifie pas qu'il n'y pas de mariages arrangés, mais que cela ne peut se faire sans une forme de consentements de la part de l'épouse. De fortes pressions sur les femmes ont eu lieu, spécialement dans le cas de mariages politiques et royaux.

- 1316, 1322 et 1328 : mise à l'écart de princesses de la succession royale et donc du trône de France, sans justification. Le déclenchement de la guerre de Cent ans, à la suite de l'alliance de deux fils de princesses éliminées (Charles de Navarre, le plus légitime, et Edouard III d'Angleterre, son cousin) qui contestent aux Valois le droit de régner, conduit à l'élaboration de la loi salique.

- 1405 : Christine de Pizan, première femme française de lettres à vivre de sa plume, dénonce dans La Cité des Dames la misogynie des clercs et s’insurge tant contre les discriminations dont les femmes sont victimes, que contre les propos de Jean de Meung sur elles, si opposés à ceux de Guillaume de Lorris.

- 1428-1430 : années d'activités militaires de Jeanne d'Arc.

XVIe siècle

- Se répand une légende à propos d'un Concile de Mâcon qui aurait débattu de l'existence d'une âme chez la femme. Un tel débat n'a en fait jamais eu lieu, les femmes ayant été baptisées aussi bien que les hommes dès les origines de la chrétienté, voire ayant été martyres pour cette raison, comme Blandine de Lyon. Il s'agissait en réalité de clarifier la distinction entre les termes « homo » (être humain) et « vir » (homme mâle), ce qui fut fait.

XVIIe siècle

- XVIIe siècle-XVIIIe siècle : Les femmes tiennent salon. Ces petits comités essentiellement masculins se réunissent souvent sous la protection de femmes qui leur garantissent une certaine liberté. Certaines femmes appartenant aux classes privilégiées se posent en effet en protectrices et rien, ou pas grand-chose, ne peut leur interdire une telle attitude. Ces « salons particuliers » reprennent la tradition des cercles des reines et des princesses à la cour qui émergent dès le XVe siècle. C'est dans le cadre de ces salons que les Lumières prennent leur essor en favorisant les libres débats.

- 1622 : Marie de Gournay réclame, dans son Égalité des hommes et des femmes, un meilleur accès à l’instruction pour toutes les femmes. Elle prend position dans le débat naissant sur la place de la femme, soutenant que celle-ci n’est pas inférieure à l'homme par nature mais du fait de son éducation.

- 1663 : Catherine Girardon, 1ère femme élue à l'Académie royale de peinture et de sculpture.

- 1674 : Madeleine de Scudéry, 1ère femme prix de l'éloquence de l'Académie française.

- 1681 : Mademoiselle de La Fontaine, 1ère femme danseuse professionnelle.

XVIIIe siècle

- 1713-1715 : Anne-Marguerite Petit du Noyer, 1ère femme journaliste connue au monde (pour sa couverture des traités d'Utrecht).

- 1724 : Création de la Bourse de Paris. La présence des femmes y est proscrite, et ce jusqu'en 1967.

- 1737 : Émilie du Châtelet, 1ère femme connue au monde à obtenir une publication scientifique.

- 6 juillet 1750 : dernière exécution publique française pour motif d'homosexualité, à Paris, en place de Grève. Jean Diot, un domestique de 40 ans, et Bruno Lenoir, un cordonnier de 23 ans, ont été arrêtés pour sodomie en janvier de la même année puis emprisonnés à la prison du Châtelet. Leurs biens sont confisqués. Condamnés à mort, ils sont étranglés puis brûlés.

- 1788-1789 : Convocation des États généraux pour la 22e fois en 488 ans (première en 1302). Les femmes veuves ou nobles tenant fief prennent part au vote mais elles ne sont pas directement éligibles. Elles peuvent toutefois être représentées par une sorte de suppléant comme c’est le cas notamment dans les assemblées locales. Les femmes prennent également une part très active à la rédaction des cahiers de doléances.

- 1789 : Les cahiers de doléances, préparés par le tiers-état, appellent un plan d'éducation national destiné à toutes les classes de la société, et demandent la création d'établissements pour les enfants abandonnés et vagabonds.

- 5 octobre 1789 : Marche des femmes de Paris à Versailles. Le roi et l'Assemblée doivent rejoindre Paris.

- 1790 : Condorcet plaide pour le droit de vote aux femmes dans son Admission des femmes au droit de cité : « Songez qu’il s’agit des droits de la moitié du genre humain ».

- 1790 : le droit d'aînesse masculin est supprimé par la loi. Tous les enfants sont désormais égaux devant la succession, quel que soit leur rang de naissance et leur sexe.

- 1791 : Olympe de Gouges réclame l’égalité politique entre hommes et femmes dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : « article 1. La femme naît libre et égale à l’homme en droits ». Elle est guillotinée deux ans plus tard, officiellement pour des écrits en faveur de Louis XVI.

- 1791 : Instauration du suffrage censitaire (environ 4,3 millions d’électeurs pour 40 000 personnes éligibles). Les femmes sont exclues du corps électoral.

- 2-17 mars 1791 : Le décret d’Allarde supprime les corporations et les privilèges de profession. Il proclame la liberté du travail, du commerce et de l’industrie.

- 14 juin 1791 : La loi Le Chapelier proscrit les groupements professionnels — en particulier les coalitions ouvrières — et les grèves.

- 25 septembre 1791 : dépénalisation de l’homosexualité dans le Code pénal ; néanmoins la loi ne la reconnaît pas pour autant (poursuites engagées sous d’autres incriminations comme l’outrage à la pudeur).

- 1792 : Le marquis de Condorcet présente un plan d'instruction publique car la pauvreté des familles les pousse davantage à faire travailler les enfants qu'à les envoyer à l'école.

- 11 août 1792 : Instauration du suffrage « universel » ; les femmes sont toujours exclues de la citoyenneté au même titre que les mineurs, les domestiques, les aliénés et les religieux cloîtrés.

- 20 septembre 1792 : instauration du mariage civil enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux de la loi. Cette loi permet aussi aux conjoints de rompre leur mariage, par consentement mutuel, pour « incompatibilité d’humeur ou de caractère » ou encore pour des causes imputables à un des époux (préfigurant le « divorce pour faute »).

- 1793 : Les femmes de Paris coiffées d’un bonnet rouge prennent d’assaut le Conseil général de la Commune de Paris, avec à leur tête, Claire Lacombe. Elles sont repoussées aux accents d’un discours clairement misogyne du procureur général Chaumette. Dans la foulée de ce coup de force, un décret de la Convention montagnarde interdit tous les clubs politiques de femmes.

- 1793 : Constitution de l'an I de la République. Une nouvelle Déclaration élargit la notion de droit à l'instruction, à l'assistance, etc.... Création d'un premier code civil qui affirme les devoirs des parents envers leurs enfants : "surveillance et protection".

- 20 août 1793 : définition du mariage par la Convention nationale : « Le mariage est une convention par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ».

- 1795 : La loi Lakanal institue une école pour 1000 habitants. Ainsi naît officiellement l'école laïque.

- 1795 : les femmes sont exclues de la vie politique. Tenaces, elles s’installent alors dans les travées réservées au public dans les différentes assemblées et ne manquent jamais une occasion pour émettre des avis en pleine délibération des législateurs. Ces femmes qui occupent littéralement les bancs du public sont vite taxées du nom de « tricoteuses », car nombre d’entre elles pratiquent effectivement le tricot en séance ou entre deux débats.

XIXe siècle

- 12 avril 1803 : La loi sur la réglementation du travail dans les manufactures et les ateliers réaffirme l’interdiction des coalitions ouvrières.

- 1er décembre 1803 : Instauration du livret ouvrier. Ce document, obligatoire, qui permet d’exercer un contrôle policier et patronal sur chaque travailleur, disparaîtra en 1890.

-

21 mars 1804 : promulgation

du Code civil, c’est-à-dire des règles qui déterminent le statut des personnes (livre

Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les

personnes privées (livres III et IV). Base juridique du droit

civil : droit de la famille, droit de la filiation, droit du couple,

etc…

La philosophie du Code civil pourrait se résumer dans la formule : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». « Les concubins se passent de la loi : la loi se désintéresse d’eux » (Napoléon). L’épouse est une perpétuelle mineure, citée au nombre des incapables, en même temps que les enfants et les fous, tenue à un devoir d’obéissance, « obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider ».

En revanche, la veuve jouit, en théorie, de la plénitude de ses capacités juridiques, droit de vote exclu. En effet, la veuve ayant eu des enfants reste surveillée par un Conseil de famille composé de membres de la famille de son mari. Napoléon, en homme de son temps, n’est pas très sensible à la cause féministe et déclare « je n’aime pas les femmes qui se mêlent de politique »

Possibilité d’adopter des personnes majeures uniquement, afin de transmettre le patrimoine familial. - 21 mars 1804 : L’article 1781 du Code civil consacre l’infériorité légale de l’ouvrier face à l’employeur en stipulant qu’en cas de litige sur le salaire la parole du patron prime celle de l’ouvrier devant les tribunaux.

- 21 mars 1804 : conformément au code civil, l'enfant, mineur soumis à la puissance paternelle peut être enfermé sur simple demande de son père en vertu du « droit de correction paternelle ».

- 1804 : sociétés de secours mutuels pour les ouvriers.

- 18 mars 1806 : Création des conseils de prud’hommes, une juridiction chargée de régler les différends du travail. Les patrons y sont majoritaires.

- 1807 : Claude-Henri de Saint-Simon plaide pour le droit de vote des femmes.

- 1808 : Les filles et les femmes sont interdites dans l'enceinte des lycées .

- 1808 : Charles Fourier réclame le droit de vote des femmes et la liberté en amour.

- 20 février 1810 : Le code pénal soumet à l’autorisation gouvernementale toute association de plus de vingt personnes et qualifie la participation à une coalition ouvrière de délit.

- 1810 : Le Code pénal qualifie l'adultère de délit. L’adultère du mari est puni d’une amende, celui de la femme d’une peine de prison (de 3 à 24 mois).

- 1810 : selon l'article 317 du code pénal, l'avortement est un crime passible de la Cour d'assises (réclusion d'un an à cinq ans aussi bien la femme qui avorte que le tiers avorteur). Le praticien opérant l'avortement peut également se voir punir d'une amende et d'une interdiction d'exercer d'au moins cinq ans.

- 1810 : selon le code pénal, l’âge de la majorité pénale en matière criminelle et correctionnelle est fixé à 16 ans. Il subordonne la responsabilité pénale du mineur à la question du « discernement ».

- 1811 : les maisons centrales gérées par l'État prennent des dispositions pour séparer les enfants des adultes.

- 3 janvier 1813 : un décret impérial interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines.

- 18 novembre 1814 : Loi imposant le repos dominical.

- 8 mai 1816 : interdiction du divorce.

- 18 avril et 29 septembre 1824 : ordonnances prescrivant la création de « maisons d'amendement », premiers établissements spécifiquement réservés à l'enferment des mineurs.

- 1829 : des quartiers sont réservés aux enfants dans les prisons départementales.

- 21 novembre-3 décembre 1831 : Révolte des Canuts à Lyon. La grève des ouvriers tisserands, astreints à dix-huit heures de travail par jour et dont les salaires ont fortement chuté, se transforme en insurrection. Le roi Louis-Philippe envoie une armée de 20 000 hommes pour mater le soulèvement.

- 1832 : Jusque-là délit, le viol est désormais un crime, mais c’est le père ou le mari qui est considéré comme lésé.

- 15 août 1832 : Fondation du journal La femme libre, premier journal féministe français, réalisé et publié uniquement par des femmes.

- 3 décembre 1832 : Par une circulaire, le comte d’Argout, ministre du commerce et des travaux publics, préconise de placer les enfants en apprentissage, plutôt que de les enfermer dans des prisons.

- Mai 1833 : Émeute des quatre sous, grève de mineurs du Nord considérée comme la première révolte à fort caractère social de l'époque pré-syndicale en France. Le procès des mineurs, qui furent poursuivis pour délit de coalition, eut un grand retentissement. 3 000 à 4 000 soldats occupèrent les corons et les fosses, face à 5 000 à 6 000 grévistes et installèrent 3 pièces d'artillerie pointées sur le carreau de la mine. Le 27, les mineurs reprirent le travail sans avoir rien obtenu.

- 1833 : Loi Guizot . L’historien et homme politique François Guizot légalise les écoles privées et oblige toute commune de plus de 500 habitants à avoir une école publique de garçons.

- 1834 : est institué le premier quartier réservé aux mineurs dans la prison de Strasbourg.

- 1835 : La militante socialiste Flora Tristan imagine dans son Nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères, la mise en place d’une structure d’accueil et de logement pour les femmes seules. Jusqu’à sa mort (1844), Flora Tristan est la voix par excellence du féminisme-socialisme pendant cette décennie pré-marxiste.

- 23 juin 1836 : l'ordonnance Pelet incite chaque commune à avoir au moins une école primaire pour filles.

- 1836 : la Petite Roquette, prison cellulaire pour mineurs à partir de sept ans jusque 20 ans, délinquants, vagabonds et enfants relevant de la correction paternelle, est ouverte.

- 1838 : première école normale d’institutrices.

- 1839 : de retour d’un voyage d’étude au Royaume-Uni, Flora Tristan avoue dans son Promenades dans Londres qu’« en France, de tradition, la femme y est l'être le plus honoré, en Angleterre, c'est le cheval ».

-

22 janvier 1840 : à l’initiative d’un ancien conseiller à la cour de Paris Auguste

Demetz, et grâce à un financement privé, est créée la

première colonie pénitentiaire à Mettray expérimentale pour les jeunes condamnés de l’article 66 (acquittés,

mais non remis à leurs parents).

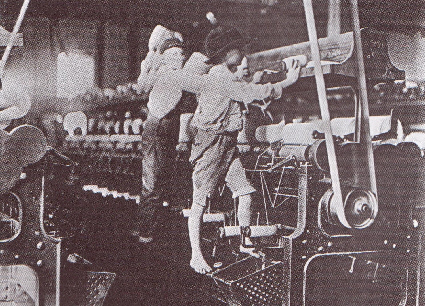

- 22 mars 1841 : Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers de moins de vingt ouvriers, interdisant notamment le travail au-dessous de l'âge de 8 ans, et limitant la journée de travail à huit heures pour les 8-12 ans et à douze heures pour les 12-16 ans. Le travail de nuit (de 9 heures du soir à 5 heures du matin) est interdit aux moins de 13 ans, et pour les plus âgés, deux heures comptent pour trois.

- 1841 : Création de l’inspection du travail des enfants en France.

- 1844 : Quelques jours avant son décès, Flora Tristan concède dans une lettre : « que j’ai tout le monde contre moi. Les hommes parce que je demande l’émancipation de la femme et les propriétaires parce que je demande celle des ouvriers ».

- 25 février 1848 : Au lendemain de la révolution parisienne, le gouvernement provisoire de la IIe République promulgue un décret garantissant le travail à tous les citoyens.

- 27 février 1848 : Ouverture des Ateliers nationaux — appelés aussi « ateliers de charité » —, créés par le gouvernement pour garantir un travail aux chômeurs et assurer leur encadrement.

- 28 février 1848 : Création de la commission du Luxembourg, considérée comme la première administration du travail en France. Composée d’ouvriers et de patrons, elle est notamment chargée de réfléchir à la question de l’« organisation du travail ».

- 2 mars 1848 : Décret limitant la journée de travail en usine à dix heures à Paris et onze en province. Le texte sera abrogé six mois plus tard, sous la pression patronale, et la journée de travail ramenée à douze heures partout en France.

- 5 mars 1848 : Deuxième République. Rétablissement du suffrage « universel » après un système censitaire, mais les femmes sont toujours exclues du droit de vote.

- 23-26 juin 1848 : Une révolte ouvrière éclate à Paris après la fermeture des Ateliers nationaux. Les forces de l’ordre massacrent plus de 4 000 insurgés.

- 1848 : Les Vésuviennes, femmes parisiennes qui avaient pris les armes lors de la révolution de 1848, revendiquent une Constitution politique des femmes, le port du pantalon l'accès à tous les emplois publics, civils, religieux et militaires. Ultra-radicales, les Vésuviennes desservent toutefois la cause féministe en réclamant des réformes comme l’obligation du mariage féminin à 21 ans, la mise en place d’un service militaire obligatoire féminin et le doublement du service militaire masculin pour les hommes qui refuseraient les tâches ménagères. La radicalité des Vésuviennes permet aux hommes hostiles à la cause féministe de s'en servir comme repoussoir. Autres féministes de 1848 : Désirée Gay, George Sand qui participent activement au gouvernement de la République. Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, Louise Colet et Adèle Esquiros sont à l’origine de deux journaux féministes : La Voix des Femmes puis L’Opinion des Femmes. Le journal lance la candidature surprise, et illégale, de George Sand. Cette dernière qui découvre sa candidature dans le journal s’en prend aux « suffragistes » car elle considère l’égalité politique comme secondaire.

- 1849 : Refusant le suffrage universel exclusivement masculin, Jeanne Deroin réclame le droit de vote pour les femmes et se présente aux élections législatives. Le socialiste Proudhon est l’un des plus virulents opposants à cette candidature féminine : « L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille ».

- 1850 : les premières compagnies privées de chemins de fer créent des caisses de retraite pour certains de leurs employés (création des régimes spéciaux)

- 1850 : Loi Falloux. Le comte Frédéric Alfred Pierre de Falloux instaure la liberté de l’enseignement secondaire entre le privé et le public. Celui-ci revient également sur les lois parues auparavant (Loi Guizot et Loi Pelet) en imposant aux communes de plus de 800 habitants à ouvrir et entretenir une école garçons comme de filles. Bien que réaménagée cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. La scolarité n'est cependant pas encore ni gratuite ni obligatoire.

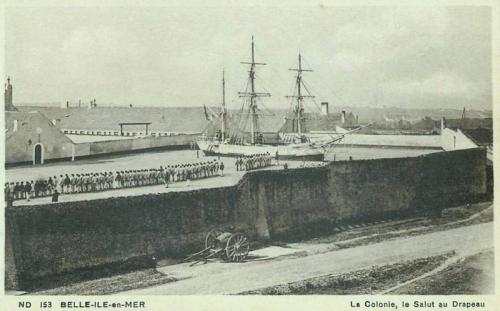

- 5 août 1850 : loi entérinant la création et le développement des colonies agricoles sur le modèle de Mettray. Le financement devient public. Elle prévoit également dans son article 10 que les enfants de moins de 16 ans, condamnés à des peines de plus de 2 ans d'emprisonnement, seraient conduits dans une colonie plus répressive gérée par l'État. Ces établissements pénitentiaires recevaient également les enfants des colonies agricoles déclarés incorrigibles. Ce sont ces colonies que l'on qualifie aujourd'hui de "bagnes d'enfants".

- 1851 : le premier projet de loi proposant le droit de vote des femmes aux élections municipales voit le jour : il est dû à Pierre Leroux.

- 1851 : Marie-Angélique Duchemin, 1ère femme Chevalier de la Légion d'honneur.

- 1851 : Loi limitant la durée du travail : 10 heures avant 14 ans, 12 heures de 14 à 16 ans. Interdiction du travail de nuit pour les moins de seize ans et généralisation progressive de ces dispositions à tous les établissements.

- 26 mars 1852 : décret instituant les sociétés mutuelles, organisées sur une base territoriale et interprofessionnelle avec une forte implication des notables.

- 1er juin 1853 : Loi sur les conseils de prud’hommes supprimant le paritarisme et réduisant le corps électoral. La juridiction est placée sous le contrôle direct du pouvoir.

- 8 juin 1853 : Napoléon III généralise le régime de pension par répartition pour la fonction publique, l'âge normal de la retraite à cette époque étant de 60 ans (55 pour les travaux pénibles) et crée la pension de réversion.

- 1855 : premier collège d’enseignement libre féminin.

- 1855 : création de la colonie horticole de Saint Antoine à Ajaccio pour mineurs.

- 17 août 1861 : Julie-Victoire Daubié, première femme à obtenir le baccalauréat qu'elle a préparé seule.

- De 1861 à 1896 : 299 femmes seulement obtiennent le baccalauréat.

- 1862 : Élisa Lemonnier crée la Société pour l'enseignement professionnel des femmes et ouvre plusieurs écoles professionnelles (commerce, couture, arts industriels de luxe, musique) pour les jeunes filles

- 19 avril 1863 : Emma Chenu est la deuxième femme à obtenir le baccalauréat.

- 17 février 1864 : Le « Manifeste des soixante », signé et publié par soixante ouvriers de la Seine, réclame une représentation ouvrière au Parlement et appelle à la constitution d’un mouvement syndical autonome.

- 25 mai 1864 : Abolition du délit de coalition par la Loi Ollivier et reconnaissance du droit de grève, sauf en cas de violence et d’atteinte à la liberté du travail.

- 15 avril 1867 : La loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école de filles rejoignant les standards masculins, et réorganise le programme de l'enseignement primaire féminin qui devient national.

- juillet 1868 : Emma Chenu devient la première à obtenir une licence en France, elle est licenciée ès sciences.

- 1868 : Abrogation de l’article 1781 du Code civil qui consacrait l’infériorité légale du salarié face à l’employeur.

- Juillet 1868 : Création de deux caisses d’assurance facultatives, l’une sur la vie, l’autre contre les accidents du travail.

- 18 mars-27 mai 1871 : Pendant la Commune de Paris, d’importantes mesures sociales sont édictées par le gouvernement insurrectionnel : un « prix minimum du travail » et l’égalité des salaires entre hommes et femmes sont instaurés, ainsi que l’abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers, l’interdiction des amendes et des retenues sur salaires, etc.

- 28 octobre 1871 : Julie-Victoire Daubié est la première licenciée ès lettres, à l'époque où les cours à la Sorbonne ne sont pas ouverts aux femmes.

- 17 mars 1872 : La loi Dufaure punit d’une peine de prison toute organisation « ayant pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la religion ».

- 24 avril 1872 : Ouverture d’une enquête parlementaire sur les conditions de travail en France.

- 19 mai 1874 : Création de l’inspection du travail. Loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans (sauf exception) dont le temps de travail est limité à six heures par jour ; le travail de nuit pour les filles mineures et pour les garçons de moins de 16 ans. Le repos du dimanche devient obligatoire pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans.

- 1874 : Le travail des femmes est interdit dans les mines et les carrières. Joséphine Andrée, syndicaliste fonde le Syndicat féminin de la couture, premier syndicat féminin.

- 1875 : la Constitution de la IIIe République confirme la privation de droits politiques pour les femmes.

- 1875 : Madeleine Brès, 1ère femme française à obtenir un doctorat en médecine (elle a été précédée en France par l'anglaise Elizabeth Garrett Anderson en 1870 et l'américaine Mary Corinna Putnam en 1871 qui sont entrées à la faculté de médecine la même année que Madeleine, en 1868. Reflétant le sentiment général de la communauté universitaire et médicale, le docteur Henri Montanier écrit en 1868 dans la Gazette des hôpitaux (n° 42, p. 34-35) : « pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes (...) Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme ? Un être qui ne serait plus ni une jeune fille ni une femme ni une épouse ni une mère ! ). Sa thèse, qui traitait de la composition du lait maternel, obtint la mention « extrêmement bien ».

- 1876 : Hubertine Auclert, journaliste et première suffragette, fonde l’association Le Droit des femmes, groupe suffragiste qui devient Le Suffrage des femmes en 1883, et se bat pour l’égalité politique. Lors du congrès de Marseille, elle proclame : « Qui dit droit, dit responsabilité, la femme doit travailler, n'étant pas moins tenue de produire que l'homme, vu qu'elle consomme… qu'il y ait pour les deux sexes même facilité de production, et application rigoureuse de cette formule économique : à production égale, salaire égal ».

- 18 mars 1877 : création du livret de famille (à la suite de la destruction totale de l'état civil parisien en 1871).

- 1878 : Juliette Dodu, 1ère femme à recevoir la Légion d'honneur à titre militaire.

- 1879 : Loi Paul Bert rend obligatoire l'entretien d'une École normale de jeunes filles dans chaque département français.

- 1880 : Accès des femmes aux universités. La Sorbonne s'ouvre aux jeunes filles.

- 7 février 1880 : Réforme des conseils de prud’hommes et mise en place de la parité effective de représentation.

- 12 juillet 1880 : Abrogation de l'obligation du repos dominical.

-

29 mai 1880

: bagnes pour enfants créés à Belle-Île.

- 21 décembre 1880 : Loi Camille Sée organisant l’enseignement secondaire pour jeunes filles ; les programmes sont spécifiques (pas de latin ni grec, ni philosophie) ; l'enseignement dure 5 ans au lieu de 7 ; il n'est pas sanctionné par le bac et ne permet pas d'entrer à l'université .

- 1881 : Création de l’école normale supérieure de Sèvres pour former les professeurs de sexe féminin.

- 1881 : Blanche Edwards est reçue au concours de l'externat en médecine. Des étudiants brûlent son effigie boulevard St Michel.

- 13 février 1881 : Hubertine Auclert lance le journal La Citoyenne, journal féministe publié à Paris jusqu'en 1891.

- De 1881 au 28 mars 1882 : Lois Jules Ferry. L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes de six ans révolus à treize ans révolus et organise un enseignement laïque et gratuit.

- 14 janvier 1882 : Maria Deraismes, 1ère femme, avec la complicité active du docteur Georges Martin, à être initiée dans la loge franc-maçonnique « Les Libres-Penseurs » à l'Orient du Pecq.

- octobre 1882 : Blanche Edwards-Pilliet, 1ère française externe des hôpitaux.

- 1883 : Lucie Aron, 1ère femme agrégée de sciences.

- 1884 : Clémence Royer, femme de sciences, donne des cours à la Sorbonne ; Dorothea Klumpke, 1ère française docteure en géographie.

- février à avril 1884 : la Grande grève des mineurs d'Anzin regroupe plus de 10 000 grévistes pendant 56 jours, sans succès. Répercutée par la presse, elle a un retentissement national. C'est à cette occasion qu'Émile Zola vient se documenter à Anzin pour son roman Germinal.

- 21 mars 1884 : Loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels mais imposant le dépôt des statuts et du nom des administrateurs.

- 27 juillet 1884 : Loi Naquet rétablissant le divorce dans sa version la plus restrictive (divorce pour faute uniquement).

- 1885 : premières institutrices laïques.

- 1885 : Blanche Edwards-Pilliet et Augusta Dejerine-Klumpke, 1ères femmes inscrites au concours de l'internat des hôpitaux de Paris, malgré la pétition signée par 90 médecins et internes contre cette inscription; Liouba Bortniker, 1ère femme agrégée de mathématiques ; Séverine, 1ère femme au monde directrice de publication d'un quotidien.

- 1886 : Augusta Dejerine-Klumpke, 1ère femme à être reçue au concours de l'internat des hôpitaux de Paris.

- 1886 : Création de la Fédération nationale des syndicats (FNS), d'inspiration guesdiste. Jules Guesde, l'un des socialistes les plus connus et les plus actifs, contribue à la diffusion des idées de Karl Marx en France.

- 3 février 1887 : Inauguration de la première Bourse du travail à Paris.

- 1887 : Création du Syndicat des employés du commerce et de l’industrie (SECI), syndicat chrétien, précurseur de la CFTC.

- 1888 : International : création du Conseil international des femmes (CIF ou ICW en anglais).

- 1888 : Louise-Amélie Leblois, 1ère femme docteure ès sciences.

- 1889 : loi fonctionnarisant les instituteurs et les institutrices.

- 1889 : Paul Robin, pédagogue libertaire, crée à Paris le premier centre d'information et de vente de produits anticonceptionnels.

- 1890 : Sarmiza Bilcescu, 1ère femme docteure en droit.

- 1er mai 1890 : première célébration du premier mai en France

- 1890 : Disparition du livret ouvrier qui permettait d’exercer un contrôle policier et patronal sur chaque travailleur.

- 27 décembre 1890 : La loi sur le contrat de louage modifie la réglementation du code civil sur le contrat d’embauche dans un sens plutôt favorable aux salariés.

-

1er mai 1891

: première célébration française et internationale de la journée d'action

du 1er mai. Le 1er mai 1891, Fusillade de Fourmies (Nord) la troupe tire sur des grévistes : neuf

morts

- Maria Blondeau, 18 ans

- Louise Hublet, 20 ans

- Ernestine Diot, 17 ans

- Félicie Tonnelier, 16 ans

- Kléber Giloteaux, 19 ans

- Charles Leroy, 20 ans

- Émile Ségaux, 30 ans

- Gustave Pestiaux, 14 ans

- Émile Cornaille, 11 ans,

- 29 novembre 1891 : La première convention collective est conclue à Arras entre organisations syndicales et patronales, après un mouvement de grève des mineurs des houillères du Nord le 16 novembre.

- décembre 1891 : Maria Martin crée le Journal des femmes, qui parait jusqu'en 1911.

- 7-8 février 1892 : Congrès constitutif de la Fédération nationale des bourses du travail à Saint-Etienne. Objectif : assurer un secours aux accidentés du travail et aux chômeurs, et organiser la solidarité ouvrière lors des grèves.

- 1892 : Création d’un corps unique d’inspecteurs du travail d’État en France.

- 1892 : Le port du pantalon interdit pour les femmes depuis le Directoire, est désormais possible à condition qu’elles tiennent à la main une bicyclette ou un cheval (cette loi n'a été abrogée qu'en 2013 mais était tombée en désuétude).

- 2 novembre 1892 : Par cette loi, il est interdit d’embaucher les enfants de moins de 13 ans, la durée maximale de travail est ramenée à 10 heures quotidiennes à 13 ans, à 60 heures hebdomadaires entre 16 et 18 ans à raison de six jours par semaine, et un certificat d'aptitude est nécessaire.

- 2 novembre 1892 : Réforme de la loi du 19 mai 1874. La journée de travail est fixée à onze heures pour les femmes et douze heures pour les hommes, à raison de six jours par semaine.

- 27 décembre 1892 : Loi organisant une procédure facultative de conciliation et d’arbitrage dans les conflits sociaux entre patrons et salariés. Elle ne sera pratiquement jamais appliquée.

- 1893 : Loi sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels.

- 1893 : Maria Deraismes, 1ère femme fondatrice d'une loge maçonnique, « Le Droit humain ».

- 15 juillet 1893 : Loi sur l'assistance médicale.

- 29 juin 1894 : loi instituant un système de retraite et de caisses d’assurance-maladie pour les mineurs financé par les patrons et garanti par l'État.

- 17-22 septembre 1894 : A Nantes, le congrès de la Fédération nationale des syndicats adopte le principe de la grève générale et de la rupture avec les partis politiques.

- 1895 : Rosa Bonheur, 1ère femme Officier de la Légion d'honneur.

- 23 septembre 1895 : Création de la Confédération générale du travail (CGT) au congrès ouvrier de Limoges.

- 1896 : Alice Guy, 1ère femme au monde réalisatrice de cinéma (pour La Fée aux choux).

- 1897 : Henriette Mazot, 1ère femme interne en pharmacie ; Marie Kapsevitch, 1ère femme diplômée vétérinaire.

- 1897 : les travailleurs des arsenaux et de l’armement obtiennent, dans un cadre obligatoire, l’assurance maladie et un régime de retraite.

- 1897 : Les femmes peuvent désormais témoigner dans les actes d'état-civil, et dans les actes notariés.

- 9 décembre 1897 : Fondation du journal quotidien féministe La Fronde par Marguerite Durand. Ce fut un quotidien jusqu’en 1903, puis un mensuel jusqu’en 1905.

- 1898 : la loi permet désormais aux femmes d'être électrices au Tribunal de commerce.

- 1er avril 1898 : « Charte de la mutualité » créant un système mutualiste libéral, en mettant fin au contrôle de l'administration sur les sociétés de secours mutuels.

- 9 avril 1898 : Loi sur les accidents du travail, créant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et établissant la responsabilité patronale. Elle sera étendue aux maladies d’origine professionnelle en 1919.

- 12 mai 1898 : Duchesse d'Uzès, 1ère femme titulaire d'un permis de conduire.

- 1898 : Une loi institue la répression des violences, des voies de fait, actes de cruautés et atteintes commis envers les enfants.

- 1898 : loi permettant de remettre à l'Assistance publique les enfants ayant été reconnus coupables d'un crime ou d'un délit.

- 1898 : création d'une colonie pénitentiaire pour mineurs à Eysses.

XXe siècle

- 1900 : Ouverture aux femmes de l'École des Beaux-Arts.

- 1er décembre 1900 : Loi ouvrant, à la suite de pressions féministes, le barreau aux femmes avec accès à la plaidoirie, exercice jugé viril par excellence, et suscitant une réaction misogyne importante aussi bien au Palais de Justice que dans le public. Certains juristes, comme le juge Paul Magnaud, applaudissent cependant à cette entrée des femmes dans la profession, espérant même qu'elles pourraient bientôt devenir magistrates.

- 6 et 7 décembre 1900 : Sonia Olga Balachowski-Petit & Jeanne Chauvin, 1ères femmes avocates.

- 30 mars 1900 : Loi Millerand sur la limitation de la journée de travail pour tous les salariés : onze heures dans un premier temps, puis dix heures trente en 1902 et dix heures en 1904.

- 1901 : Première proposition de loi accordant le droit de vote aux femmes majeures, célibataires, veuves ou divorcées, mais pas aux femmes mariées (dont on ne pourrait être sûr qu'elle vote comme le voudrait leur mari).

- 1901 : Jeanne Chauvin, 1ère femme avocate au monde à plaider lors de l'affaire de la catastrophe ferroviaire de Choisy-le-Roi ; Clémence Royer, 1ère femme à recevoir la Légion d'honneur à titre scientifique.

- 18 avril 1901 : Création du Conseil national des femmes françaises, affilié au Conseil international des femmes, association féminine non mixte, visant à améliorer la situation des femmes dans la famille et la société, travaillant étroitement avec les institutions.

- 1902 : Julia Morgan, 1ère femme élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts ; Julia Morgan, 1ère femme diplômée en architecture (Beaux-arts de Paris).

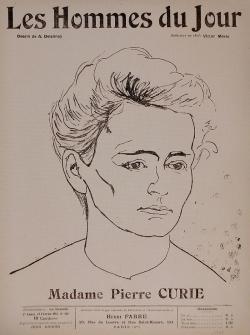

- 1903 : Adrienne Avril de Sainte-Croix, 1ère femme membre d'une commission extra-parlementaire (par le gouvernement Émile Combes) ; Marguerite Dilhan, 1ère femme avocate à plaider en cour d'assises ; Marie Curie, 1ère femme au monde récipiendaire d'un Prix Nobel (spécifiquement du Prix Nobel de physique).

- 1904 : loi revenant sur celle de 1898, en permettant à l'Assistance publique des mineurs qui lui ont été confiés, même s'ils n'ont pas commis de délit, de remettre l'enfant à l'administration pénitentiaire.

- 1905 : Jeanne Baudry, 1ère femme agrégée de philosophie.

- 1905 : Une loi autorise l'enfant qui travaille à saisir les juges de paix en ce qui concerne ses conditions de travail.

- 1906 : Le couturier Paul Poiret supprime le corset, en créant des robes taille haute. Il devient ainsi un pionnier de l'émancipation féminine.

- 1906 : Madeleine Pelletier, 1ère femme médecin diplômée en psychiatrie ; Marie Curie, 1ère femme chaire à la Sorbonne (physique) ; Geneviève Aclocque, 1ère femme élève de l'École nationale des chartes ; Isabelle Bogelot, 1ère femme nommée au Conseil supérieur de l'assistance et de l'hygiène publique, grâce au travail du Conseil national des femmes françaises.

- 13 juillet 1906 : Rétablissement du repos dominical pour les employés et les ouvriers. Le dimanche est le jour légal de repos.

- 25 octobre 1906 : Création du ministère du Travail et de la prévoyance sociale.

- 1906 : alors que la presse dénonce les apaches, le seuil de la minorité pénale est relevé de 16 à 18 ans. Mais cette loi n'est libérale qu'en apparence : les mineurs de 16 à 18 ans, reconnus discernant, encourent les mêmes peines que les adultes. Des mineurs qui ne risquaient que quelques jours de prison, pour vagabondage ou mendicité, risquent désormais la maison de correction jusqu'à 21 ans. Cela suscite un mouvement de protestation chez les jeunes prostituées qui encouraient alors l'internement à l'Hospice des Enfants Assistés de Saint-Lazare .

- 1907 : Marie Robert, 1ère femme agrégée de sciences naturelles.

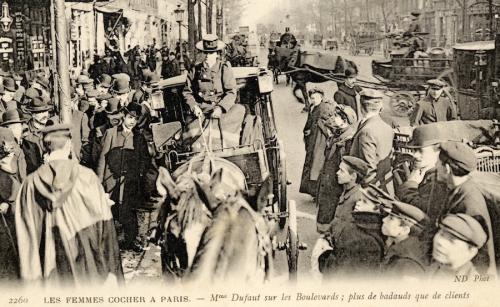

15 février 1907 : Amélie Duffaut et Mme Charnier, 1ères femmes cochères (« Pourquoi pas de femmes cochères ? Il y a des milliers d'années qu'elles conduisent les hommes ; pourquoi ne conduiraient-elles pas des chevaux ? », s’amuse pour sa part Le Journal amusant).

15 février 1907 : Amélie Duffaut et Mme Charnier, 1ères femmes cochères (« Pourquoi pas de femmes cochères ? Il y a des milliers d'années qu'elles conduisent les hommes ; pourquoi ne conduiraient-elles pas des chevaux ? », s’amuse pour sa part Le Journal amusant). - 17 mars 1907 : La réforme des conseils de prud’hommes prévoit l’élection de délégués, tant du côté patronal que pour les salariés, et un fonctionnement paritaire.

- 17 mars 1907 :

La loi permet aux femmes d'être électrices et éligibles aux tribunaux de prud'hommes.

La loi permet aux femmes d'être électrices et éligibles aux tribunaux de prud'hommes. - 25 mars 1907 : Sophie Berthelot, 1ère femme entrée au Panthéon (en vertu d'être l'épouse de Marcellin Berthelot).

- 21 juin 1907 : liberté de mariage et du choix du conjoint : fin de l’obligation du consentement des parents par des «actes respectueux».

- 13 juillet 1907 : Loi sur la protection du salaire féminin : une femme mariée exerçant une profession distincte de celle de son époux peut désormais disposer librement de son salaire. C’est l’une des premières réformes qui entame la puissance absolue du mari. Cette loi a été ardemment défendue par Jeanne Chauvin, première femme à exercer le métier d’avocate en France. Ses plaidoiries feront évoluer le droit de la famille.

- 1908 : Clémence Jusselin, 1ère femme élue au conseil des prud'hommes.

- avril 1908 : Mme Decourcelle, 1ère femme titulaire d'un permis de taxi (chaufferesse).

- 1909 : Les salaires des instituteurs et des institutrices deviennent égaux. — Grande manifestation à Paris pour le droit de vote des femmes. — Création de l'Union française pour le suffrage des femmes. — Rappel de la circulaire de 1892 : Le port du pantalon n'est plus un délit si la femme tient un guidon de bicyclette ou les rennes d'un cheval. Dans les faits, l'usage se répand dès les années 1920 pour devenir courant dans les années 1960.

- 26 mars 1909 : Les députés votent l’interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires.

- 1909 : Lily Laskine, 1ère femme instrumentiste titulaire-remplaçante à l'orchestre de l'Opéra de Paris (harpe) ; Yvonne Lacroix, 1ère femme championne de patinage artistique.

- 1909 : assurance maladie et régime de retraite pour tous les cheminots.

- 24 novembre 1909 : la loi Engerand institue un congé de maternité d'une durée de huit semaines, avant et après l'accouchement, sans rémunération mais sans rupture du contrat de travail.

- 1910 : Judith Gautier, 1ère femme jurée à l'académie Goncourt.

- 1910 : les institutrices obtiennent le maintien du traitement en cas de congé de maternité.

- 1910 : Le rapport Buisson propose à la Chambre des députés le droit de vote et d'éligibilité des femmes.

- 8 mars 1910 : Élise Deroche, 1ère femme (en France et dans le monde) titulaire d'un brevet de pilote d'avion ; Marguerite Rouvière, 1ère femme élève de l'École normale supérieure (sciences).

- 5 avril 1910 : loi sur les retraites ouvrières et paysannes, créant des systèmes de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire. L’âge de la retraite est fixé à 65 ans. La CGT qualifie le dispositif d’« escroquerie » (l’espérance de vie est à l’époque de moins de 49 ans).

- 28 décembre 1910 : Loi portant codification des lois ouvrières et instituant le code du travail, qui rassemble toutes les avancées de la législation sociale.

- 1911 : Au sein du syndicat CGT des employés, création d'une section féminine.

- 1911 : Les employées des PTT obtiennent la rémunération de leur congé maternité.

- 1911 : Lucienne Heuvelmans, 1ère femme Prix de Rome en sculpture & pensionnaire de la villa Médicis ; Marie Curie, 1ère femme au monde récipiendaire d'un Prix Nobel de chimie & à être récompensée de deux Prix Nobel.

- 1912 : Jeanne Raison, 1ère femme agrégée de grammaire ; Edmée Chandon, 1ère femme astronome professionnelle.

- 1912 : loi instituant les tribunaux pour enfants et distinguant 3 classes de mineurs (moins de 13 ans, 13 à 16, et 16 à 18 ans). La circulaire du 30 janvier 1914 affirme le principe de pénalisation des délits commis par les mineurs de 13 ans, qui ne sont toutefois pas punissables.

- 16 novembre 1912 : autorisation de recherche juridique de paternité naturelle, en vue de l’établissement de la filiation, dans un certain nombre de cas très restrictifs : enlèvement, viol, « séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles », l’aveu écrit non équivoque de paternité, le concubinage notoire et enfin l’entretien de l’enfant par le père prétendu.

- 1913 : Marguerite Rouvière, 1ère femme agrégée de sciences physiques ; Claudette Coste, 1ère femme présidente d'un conseil de prud'hommes ; Lili Boulanger, 1ère femme Prix de Rome en musique.

- 1913 : Création de l'association internationale pour la protection de l'enfance.

- 12 juin 1913 : la loi Strauss accorde un congé de maternité de quatre semaines après l'accouchement, avec une faible indemnité journalière.

- 1914 : Jeanne Duportal, 1ère femme docteure ès lettres ; Léontine Zanta, 1ère femme docteure en philosophie.

- 1915 : La modiste Coco Chanel raccourcit les jupes et supprime la taille. Elle conçoit aussi des vêtements pour les femmes, simples et pratiques, dont l’esthétique s’inspire d'une vie dynamique et sportive qui aime jouer avec les codes féminins-masculins.

- 1915 : Sophie Germain, 1ère femme récompensée du prix de l'Institut de France pour ses travaux (sous pseudonyme masculin) sur les vibrations de structures élastiques.

- 13 janvier 1915 : La France est en guerre depuis six mois. Le socialiste Albert Thomas, sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions, déclare : « Il n’y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales, il n’y a plus que la guerre. »

- 1918 : L'École Centrale est ouverte aux femmes.

- 1918 : Marie de Regnier, 1ère femme Prix de littérature de l'Académie française.

- 1918 : Europe : La plupart des Européennes obtiennent entre 1918 et 1920, partiellement ou intégralement, (Royaume-Uni, Russie soviétique, Pologne, Tchécoslovaquie en 1918, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Suède en 1919, Albanie, Autriche et Hongrie en 1920), le droit de vote.

- 1919 : Yvonne Pouzin, 1ère femme praticien hospitalier.

- 1919 : La Chambre des députés adopte une proposition de loi pour le vote des femmes, par 329 voix contre 95 : proposition refusée par le Sénat. — Remise à Georges Clemenceau président de la Conférence de paix de Paris d'une pétition de cinq millions de femmes américaines contre le viol de guerre. Elle n'aura pas de suites. — L'École supérieure de chimie de Paris et l'École supérieure d'électricité s'ouvrent aux jeunes filles.

- 25 mars 1919 : Instauration des conventions collectives, destinées à fixer les salaires, l’organisation de la journée de travail, etc.

- 23 avril 1919 : La journée de travail est ramenée à huit heures, sans diminution de salaire, dans tous les établissements industriels et commerciaux. La journée du 1er mai devient officiellement une journée chômée.

- 28 juin 1919 : Le traité de Versailles institue l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a pour but officiel d’améliorer les conditions de travail dans le monde et le niveau de vie des salariés.

- 28 juin 1919 : Création par la Société des Nations, à Genève, du Comité de protection de l'enfance.

- 1er novembre 1919 : Création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

- 1920 : Marie Buffet, 1ère femme diplômée de l'École centrale.

- 15 juillet 1920 : Les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari.

- 31 juillet 1920 : dans le contexte de la politique nataliste à la suite de la Première Guerre mondiale, la loi réprime fortement l'avortement (défini comme un crime) et interdit la propagande pour les méthodes anticonceptionnelles.

- 1921 : Dora "Dörchen" Richter (1891–1933), une Allemande, a été la première personne connue à subir une opération de réattribution sexuelle masculin-féminin complète.

- 1922 : Marie Curie, 1ère femme membre de l'Académie de médecine ; Marie-Rose Bouchemousse, 1ère femme docteur en philosophie scolastique à l'Institut Catholique de Paris.

- 1923 : Marthe Condat, 1ère femme agrégée de médecine ; Madeleine Deries, 1ère femme docteur en histoire ; Jeanne Surugue, 1ère femme diplômée des Beaux-Arts.

- 27 mars 1923 : le code pénal fait de l'avortement un délit, afin de mieux poursuivre les avorteurs et avortées devant les cours d'assises.

- 19 juin 1923 : possibilité d’adopter les enfants mineurs orphelins, pour permettre l’adoption des orphelins de guerre.

- 1924 : Suzanne Belperron, 1ère femme joaillière, codirectrice de la maison Boivin.

- 23 mars 1924 : Création d’un ministère du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales, premier grand ministère des affaires sociales.

- 25 mars 1924 : Le Décret Bérart institue des horaires et des programmes d'études identiques dans les établissements secondaires de garçons et de filles, ce qui créé l'équivalence entre les baccalauréats masculin et féminin.

- 26 septembre 1924 : La Déclaration de Genève. Première tentative de codifier les droits fondamentaux des enfants par l'Union Internationale de secours aux enfants (UISE).

- 1925 : Odette Pauvert, 1ère femme Prix de Rome en peinture ; Renée David, 1ère femme verbicruciste.

- 11 avril 1925 : Création de l'École polytechnique féminine.

- 1925 : La Chambre des députés adopte par 389 voix contre 140 une proposition de loi instaurant le vote des femmes lors des élections municipales et cantonales. Des candidates communistes sont élues aux municipales. Mme Variot siège par exemple au conseil municipal de Malakoff. Ces élues sont finalement écartées par les tribunaux.

- mai 1925 : Joséphine Pencalet, 1ère femme candidate sur une liste lors d'une élection municipale (présentée par le PCF, après une directive de Moscou), élue dès le 1er tour, mais en novembre 1925, le Conseil d'État invalide son élection au motif qu'elle est une femme. La jeune femme, pleine d'amertume pour ce système qui finalement l'a utilisée, ne votera plus jusqu’à sa mort en 1972.

- 25 septembre 1925 : Le gouvernement reconnaît aux fonctionnaires le droit de se syndiquer.

- 1926 : Tour de France suffragiste de Marthe Bray.

- 20 avril 1926 : le gouvernement officialise la Fête des mères dans le cadre de la politique nataliste encouragée par la République.

- 7 décembre 1926 : loi interdisant l'affectation des enfants aux travaux dangereux.

- 1927 : Élisabeth Odier-Dollfus, 1ère femme cheffe de clinique titulaire ; Simone Pétrement, Clémence Ramnoux et Suzanne Roubaud, 1ères femmes élèves de l'École normale supérieure (lettres).

- 1927 : Les employés des deux sexes des PTT, de la Caisse des Dépôts et Consignations, et les professeurs du secondaire à niveau de diplôme égal ont désormais le même traitement. — Une Française mariée à un étranger conserve sa nationalité. — L’Assemblée vote une quatrième fois en faveur du droit de vote aux femmes par 396 voix contre 94. Le Sénat fait barrage.

- décembre 1927 : bagnes pour enfants rebaptisés en « maison d'éducation surveillée »

- 1928 : institution de l'assurance-maternité, qui indemnise la moitié de la perte de salaire. Le congé maternité est porté à 12 semaines. Le congé de maternité de huit semaines, avec maintien du traitement, est étendu à toute la fonction publique.

- 5 avril 1928 : loi légèrement corrigée par celle du 30 avril 1930, garantissant au retraité qui a atteint l'âge de 60 ans et qui peut justifier de 30 années d'affiliation, une pension qui se monte à 40 % du salaire moyen sur la période de cotisation. Le salarié a la possibilité d'ajourner à 65 ans la liquidation de sa retraite.

- 1929 : Lucie Randoin, 1ère femme professeure à la faculté de médecine de Paris ; Isabelle Plancke, 1ère femme à réussir le brevet de maître-nageur.

- décembre 1929 : Madeleine Blocher-Saillens, 1ère femme pasteure protestante.

- 1930 : Lili Elbe a été une des premières femmes transgenres bénéficiaires de la chirurgie de réattribution sexuelle, en Allemagne. Elle a subi cinq chirurgies : la pénectomie et l'orchiectomie, la transplantation d'ovaires, deux opérations pour enlever les ovaires, après le rejet de greffe, et la vaginoplastie. Cependant elle est décédée trois mois après sa cinquième opération.

- 1930 : Les femmes peuvent être juges.

- 1930 : Thérèse Bertrand-Fontaine, 1ère femme médecin des hôpitaux de Paris ; Jeanne Miquel, 1ère femme diplômée à l'École vétérinaire ; Suzanne Borel, 1ère femme reçue au concours d'admission aux carrières diplomatiques ; Jacqueline de Romilly

(alors Jacqueline David), 1ère femme lauréate du concours général (du lycée Molière, à Paris) ; Germaine Beaumont, 1ère femme Prix Renaudot (pour Piège) ; Jane Evrard, 1ère femme cheffe d’orchestre ; Germaine Cellier, 1ère femme nez. - 30 avril 1930 : Adoption de la loi sur les assurances sociales pour les salariés les plus modestes de l’industrie et du commerce. Le dispositif couvre les risques de maladie, maternité, chômage, invalidité, vieillesse et décès.

- 1931 : Anna de Noailles, 1ère femme Commandeur de la Légion d'honneur.

- 1932 : La Chambre des députés vote par 446 voix contre 60 une résolution invitant le gouvernement à faire pression sur le Sénat afin de rendre possible l’adoption du texte sur le droit de vote aux femmes. Sans suites.

- 1932 : Suzanne Basdevant, 1ère femme agrégée de droit public.

- 11 mars 1932 : L’affiliation aux caisses d’allocations familiales, financées par les entreprises, devient obligatoire.

- 1933 : Me le Quéméner, 1ère femme commissaire-priseur (à Lorient) ; Eugénie Brazier & Marie Bourgeois, 1ères femmes trois étoiles au guide Michelin ; Ginette Hamelin, 1ère femme diplômée ingénieur architecte de l'École des Travaux Publics ; Paule-René Pignet, 1ère femme bâtonnier (à La Roche-sur-Yon).

- 1934 : Une célèbre révolte des enfants fait connaître au monde entier les conditions de détention au bagne de Belle-Ile qui sont améliorées.

- 1935 : La Chambre des députés se prononce pour la cinquième fois pour le vote des femmes par 453 voix contre 124. À nouveau, le Sénat bloque.

- 1935-1936 : Plusieurs communes organisent des scrutins parallèles mixtes aboutissant à faire élire des conseillères municipales supplémentaires ; à Louviers, dont le maire est Pierre Mendès France, six conseillères sont ainsi élues et siègent avec voix consultative.

- 1936 : Lucienne Scheid, 1ère femme élue première secrétaire de la Conférence du stage.

- avril 1936 : 1ères femmes membres d'un gouvernement : Cécile Brunschvicg (sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale), Irène Joliot-Curie (sous-secrétaire d'État à la Recherche scientifique) et Suzanne Lacore (sous-secrétaire d'État à la Protection de l'enfance).

- Nuit du 7 au 8 juin 1936 : Accords Matignon signés entre le gouvernement de Front populaire, le patronat et la CGT : semaine de quarante heures, congés payés de quinze jours annuels, droit de se syndiquer librement, instauration du délégué du personnel, augmentation des salaires de 7 à 12%, loi sur les convention collective de travail.

- 30 juillet 1936 : la Chambre des députés se prononce pour la sixième et dernière fois pour le vote des femmes par 495 voix contre 0. Le gouvernement s'abstient. Le Sénat n'inscrira jamais ce texte à son ordre du jour.

- 9 août 1936 : scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans.

- 1936 : Réforme de la banque de France.

- 1936 : Mise en place du billet de congé annuel.

- 31 décembre 1936 : Loi sur la conciliation et l’arbitrage obligatoire des conflits du travail.

- 1937 : les femmes sont autorisées à enseigner le latin, le grec et la philosophie. — Les femmes mariées peuvent obtenir un passeport sans l’autorisation de leur mari.

- 1938 : Yvonne-Edmond Foinant, 1ère femme à être élue déléguée à la Confédération Générale du Patronat français (actuel Medef) ; Marie Ventura, 1ère femme metteuse en scène à la Comédie-française (Iphigénie de Jean Racine).

- 18 février 1938 : Suppression de l’incapacité civile ; les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari.

- 18 février 1938 : Suppression de la puissance maritale : l'article 213 du Code Civil de 1804 est réformé et supprime l'incapacité juridique des femmes. Elles ne doivent plus obéissance à leur époux.

- 12-15 novembre 1938 : Le gouvernement Daladier promulgue une série de décrets-lois qui « aménagent » la loi sur les quarante heures (retour à la semaine de six jours).

- 29 juillet 1939 : Création de brigades policières chargées de traquer les « faiseuse d'anges ». La répression contre l’avortement et la contraception s'accroît. Une prime à la première naissance est créée. Arrestation de Madeleine Pelletier, une féministe qui défend le droit à l'avortement et qui est menée à l'asile, où elle meurt six mois plus tard.

- 1er septembre 1939 : Le décret-loi « fixant le régime du travail » suspend la législation sur la conciliation et l’arbitrage.

- 1940 : Le régime de Vichy interdit l’emploi des femmes mariées dans l’administration, mesure abrogée en 1942 sous la pression de l'effort de guerre.

- 16 août 1940 : Le régime de Vichy interdit les confédérations syndicales. La CGT, la CFTC et la Confédération générale du patronat français (CGPF) seront dissoutes le 9 novembre.

- 1941 : Régime de Vichy. Louisa Mariello, 1ère femme maire d'une commune française, à Macouba en Martinique, nommée par l'amiral Robert, haut-commissaire du régime de Vichy.

- 14 mars 1941 : Régime de Vichy. Instauration du régime de retraite par répartition et du minimum vieillesse.

- juillet 1941 : Marie-Madeleine Fourcade, 1ère femme cheffe d’un grand réseau de résistance (Alliance) ; Marie Hackin, 1ère femme Compagnon de la Libération (Ordre de la Libération).

- 4 octobre 1941 : Régime de Vichy. Promulgation de la loi sur l’organisation sociale des professions, dite « charte du travail » rédigée par le syndicaliste René Belin. Elle interdit la grève ou le lock-out, et pose le principe de syndicats uniques et obligatoires.

- 1942 : France libre. Margot Duhalde, 1ère femme et seule femme aviatrice des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale.

- 15 février 1942 : Régime de Vichy. La loi considère l'avortement comme un crime contre l'État français, passible de la peine de mort.

- 23 juin 1942 : France libre. Le général de Gaulle déclare : « Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale ».

- 22 septembre 1942 : Régime de Vichy. Association de la femme à la direction de la famille.

- 6 août 1942 : Régime de Vichy. Ordonnance rétablissant la sanction pénale de l’acte homosexuel avec un mineur de 18 à 21 ans, prévoyant jusqu’à 3 ans de prison.

- 16 février 1943 : Régime de Vichy. Instauration du service du travail obligatoire (STO) pour les hommes âgés de 21 à 23 ans. Plus de 650 000 d’entre eux seront envoyés en Allemagne pour y travailler. Près de 35 000 y mourront.

- 30 juillet 1943 : Régime de Vichy. Marie-Louise Giraud est guillotinée pour avoir pratiqué des avortements.

- 13 août 1943 : Régime de Vichy. Désiré Pioge, hongreur dans la Sarthe, est condamné à mort pour avoir pratiqué des avortements. Sa demande de grâce rejetée, il est guillotiné le 22 octobre 1943.

- 20 octobre 1943 : France libre. Marthe Simard et Lucie Aubrac sont nommées membres de l'Assemblée consultative provisoire. C'est la première fois qu'une femme siège dans une assemblée parlementaire française.

- novembre 1943 : Régime de Vichy. Marie-Rose Bouchemousse, 1ère femme maire d'une commune de France métropolitaine, à Vigeois en Corrèze, nommée par le régime de Vichy.

- 1944 : Elsa Triolet, 1ère femme Prix Goncourt (pour Le premier accroc coûte deux cents francs).

- 15 mars 1944 : France libre. Le Conseil national de la Résistance (CNR) adopte son programme d’action pour la France libérée. Il préconise notamment la création de la Sécurité sociale, la sécurité de l’emploi, le droit au travail et à la retraite.

- 24 mars 1944 : France libre. Vote de l’Assemblée réunie à Alger du droit de vote pour les femmes par 51 voix sur 67.

- 21 avril 1944 : France libre. Le général de Gaulle signe l’ordonnance donnant le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Les militaires de carrière, hommes ou femmes, attendent 1945 pour obtenir le droit de vote (cf. : ordonnance du 21 avril 1944).

- 27 juillet 1944 : Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRP), installé à Alger, abroge la charte du travail de Vichy. Tous les syndicats, à l’exception de la CGPF, sont rétablis.

- novembre 1944 : l'Assemblée consultative provisoire, pour l'ouverture de sa session à Paris, compte dix femmes.

- 1944 : Création de la Confédération générale des cadres (CGC).

- 1945 : La notion de « salaire féminin » est supprimée. « À travail égal, salaire égal » s'inscrit dans la législation française. Plusieurs lois rappellent ce principe en 1972, 1983 et 2005, notamment.

- 1945 : Mme Blanchard-Pavie, 1ère femme admise au conseil de l'Ordre (au Mans) ; Marie-Marguerite Vigorie, 1ère femme directrice de prison, directrice de l'École nationale d'administration pénitentiaire ; Rolande Falcinelli, 1ère femme organiste (à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre).

- 2 février 1945 : ordonnance sur l'enfance délinquante instituant les tribunaux pour enfants actuels (une loi de 1912 existait auparavant), ainsi que le juge des enfants, et définissant clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif, et ce dans une perspective de réinsertion sociale.

- 22 février 1945 : Création des comités d’entreprise dans les établissements de plus de cent salariés (et de plus de cinquante l’année suivante) et du contrôle de l’emploi. Les salariés sont représentés auprès de l’employeur.

- 29 avril 1945 : premier vote féminin, lors des élections municipales.

- mai 1945 : 1ères femmes maires après Vichy : Odette Roux (Sables-d’Olonne, Vendée), Pierrette Petitot (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis), Josèphe Jacquiot (Montgeron, Essonne), Suzanne Ploux (Saint-Ségal, Finistère), Germaine Marquer (Bruz, Ille-et-Vilaine), Geneviève Quesson (Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine-et-Loire) , Fortunée Boucq (Bachy, Nord), Marie Roche (Lisses, Essonne), Jeanne Berthelé (Ouessant, Finistère), Célina Roye (Saint-Omer, Pas-de-Calais) , Marie Digoy (Saint-Renan, Finistère), Berthe Grelinger (Rungis, Val-de-Marne), Charlotte Célérié (Les Clayes-sous-Bois, Yvelines), Germaine Duez (Lillers, Pas-de-Calais), Marie Giraud (Marcols-les-Eaux, Ardèche), Thérèse Maguin (Reuilly, Indre), Madeleine Ainoc (Echigey, Côte-d’Or, où le conseil municipal était d’ailleurs exclusivement composé de femmes)

- 3 octobre 1945 : Monde. Création de la Fédération syndicale mondiale (FSM), qui rassemble notamment la CGT, le CIO américain, puis tous les syndicats des pays dits socialistes.

- octobre 1944 : premier vote féminin lors d'un scrutin national : 34 femmes élues membres de l'Assemblée nationale constituante.

- 19 octobre 1945 : Mise en place de la Sécurité sociale, gérée par les partenaires sociaux et financée par les cotisations des employeurs et des salariés.

- 1945 : Loi instaurant le congé de maternité obligatoire et rémunéré de 8 semaines (2 semaines avant et 6 semaines après l’accouchement). Ce congé est rémunéré à hauteur de 50 % du salaire, 100 % pour les fonctionnaires.

- 1946 : le principe d'égalité des droits entre hommes et femmes est posé dans le préambule de la constitution.

- 1946 : 1ères femmes hôtesses de l'air pour Air France ; Yvonne-Edmond Foinant, 1ère femme à être élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ; Geneviève Seeuws et Marguerite Ronflard, 1ères femmes élèves de l'ENA; Charlotte Béquignon-Lagarde, 1ère femme magistrate de l'ordre judiciaire ; Odette Béquignon, 1ère femme juge de paix ; Élisabeth Boselli, 1ère femme brevetée pilote de chasse.

- 1946 : Création de l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific et Culturel Organisation : organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture) et de l'UNICEF (United Nations Children's Fund : Fond des Nations Unies pour l'Enfance).

- 21 février 1946 : Rétablissement de la loi sur les quarante heures hebdomadaires de travail.

- 12 juin 1946 : Création du Conseil national du patronat français (CNPF).

- 30 juillet 1946 : La notion de « travail féminin » est supprimée, et l’abattement de 10 % frappant les salaires des femmes abrogé deux mois plus tard, garantissant l’égalité des hommes et des femmes comme la constitution le stipule.

- 19 octobre 1946 : Nouveau statut de la fonction publique. Le droit de grève sera reconnu en 1950.

- 27 octobre 1946 : Le préambule de la constitution de la IVe République reconnaît le droit à l’emploi et le droit de grève.

- 27 octobre 1946 : Madeleine Braun, 1ère femme vice-présidente de l'Assemblée nationale (deuxième Assemblée constituante)

- 23 décembre 1946 : Les conventions collectives instituées sous le Front populaire sont rétablies.

- 1947 : Marguerite Perey, 1ère femme correspondante de l'Académie des sciences ; Maryse Bastié, 1ère femme Commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire.

- 31 mars 1947 : Instauration du salaire minimum vital (SMV).

- 1er août 1947 : La CGT et le CNPF concluent un accord portant sur une hausse des salaires de 11 %.

- 1947 : Création de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO).

- 24 novembre 1947 : Germaine Poinso-Chapuis, 1ère femme ministre (de plein exercice) de la Santé et de la Population.

- 19 décembre 1947 : Scission au sein de la CGT avec le départ des syndicalistes de la tendance Force ouvrière (FO), qui créent la CGT-FO en avril 1948.

- 1948 : Marcelle Devaud, 1ère femme vice-présidente du Sénat.

- 1949 : Simone de Beauvoir plaide dans son livre Le Deuxième Sexe pour une autonomie de la femme. Son livre ouvre le champ d'une philosophie féministe.

- 1949 : Marguerite Boulet, 1ère femme agrégée d'histoire du droit ; Antoinette Marconnet, 1ère femme notaire (à Riom).

- 7 décembre 1949 : Monde. Création de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

- 11 février 1950 : Loi sur les conventions collectives et les conditions de travail. Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), déterminé en fonction du budget type d’un ménage.

- 1951 : Jeannine Levannier, 1ère femme ceinture noire de judo.

- 18 juillet 1952 : Adoption de l’échelle mobile des salaires. Le smig est désormais indexé sur les prix.

- Fin 1952 : Christine Jorgensen a été la première à bénéficier de la chirurgie de réattribution sexuelle au Danemark, et fut outée juste après. Elle fut une active militante pour les droits des personnes transgenres.

- 1953 : Jacqueline Bauchet & Louise Cadoux, 1ères femmes membres du Conseil d'État ; Colette, 1ère femme Grand-officier de la Légion d'honneur.

- 9 août 1953 : Mise en place de la contribution patronale de 1 % de la masse salariale affectée à la construction de logements.

- 15 mars 1954 : Publication de Bonjour tristesse de Françoise Sagan qui fait scandale en raison de son « immoralité ». Sagan réplique en signalant : « Aujourd’hui, les jeunes filles écrivent ce qu’elles veulent ».

- 1955 : l'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule anticonceptionnelle aux États-Unis.

- 1955 : Jacqueline Auriol, 1ère femme pilote d'essai ; Marie-Jeanne Donabedian, 1ère femme vainqueure d'une étape de La Grande Boucle féminine internationale.

- 15 septembre 1955 : Les salariés de Renault obtiennent trois semaines de congés payés et des hausses de salaires.

- 1956 : fondation de la « Maternité heureuse », qui devient le Mouvement français pour le planning familial (MFPF) quatre ans plus tard.

- 28 février 1956 : Loi sur la troisième semaine de congés payés pour tous les salariés.

- 28 mars 1956 : Création du Fonds national de solidarité (FNS) assurant une retraite minimale aux personnes âgées.

- 5 juillet 1956 : légitimation des enfants adultérins. Le mariage permet leur reconnaissance.

- 1958 : Marthe Gautier, 1ère femme biologiste qui découvre l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21 ; dépossédée de sa publication.

- 19 juillet 1958 : Décret no 58-628 relatif aux travaux dangereux pour les enfants et pour les femmes.

- 31 décembre 1958 : Instauration de l’assurance-chômage (Assedic), financée par des cotisations patronales et salariées. Création de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic).

- 1959 : Jeanne Lévy, 1ère femme titulaire d'une chaire à la faculté de médecine de Paris.

- 6 janvier 1959 : Scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.

- 1959 : l’école des Ponts et Chaussées est ouverte aux filles.

- 23 janvier 1959 : Nafissa Sid Cara, 1ère femme membre d'un gouvernement de la Ve République, première musulmane secrétaire d'État.

- 20 novembre 1959 : Charte des droits de l'enfant. Texte en dix points adopté à l'unanimité par l'ONU.

- 1960 : les mères célibataires peuvent avoir un livret de famille.

- 1961 : Marcelle Clavère, 1ère femme chauffeur de bus à Paris.

- 21 janvier 1961 : Régime d’assurance-maladie pour les exploitants agricoles.

- 1962 : Marie-Louise Monnet, 1ère femme auditrice au concile de Vatican II.

- 29 décembre 1962 : Quatrième semaine de congés payés pour les salariés de Renault.

- 1963 : la mixité des élèves est instituée, par décret, comme le régime normal des Collèges d'enseignement secondaire.

- 1er mars-4 avril 1963 : Après la grève, les mineurs de Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais gagnent 11 % d’augmentation de salaire et une quatrième semaine de congés payés.

- 11 juillet 1963 : Loi introduisant un préavis de cinq jours dans les conflits du secteur public.

- 1964 : Création de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

- 1965 : Yvonne-Louise Pétrement, 1ère femme consule (en Australie) ; Olivia de Havilland, 1ère femme présidente du jury du festival de Cannes.

- 1965 : La loi du 13 juillet modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat, cela permet aux femmes d’exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.

- 13 juillet 1965 : réforme des régimes matrimoniaux : les Françaises n’ont plus besoin du consentement de leur mari pour choisir une profession ou pour ouvrir un compte en banque et disposer de leurs propres biens.

- 1966 : la loi interdit de licencier une femme enceinte et pendant les 12 semaines suivant l'accouchement.

- 1966 : Deux pactes liant les pays ayant ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme affirment la protection des enfants contre l'exploitation économique et en cas de dissolution du mariage des parents. Une mention spéciale est faite quand à la manière de traiter les jeunes détenus. Il s'agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

- 1966 : L'ANIFRMO, créée en 1949, devient l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

- 11 juillet 1966 : grande loi sur l’adoption, créant les deux types d’adoptions : simple et plénière.

- 18 décembre 1966 : Mise en place du Fonds national de l’emploi (FNE). Il bénéficie aux travailleurs salariés âgés de 60 ans et plus, faisant l’objet d’un licenciement collectif.

- 1967 : Marie-Madeleine Dienesch, 1ère femme présidente d'une commission parlementaire à l’Assemblée nationale (Affaires culturelles, sociales et familiales); Jacqueline Dubut & Danièle Decuré, 1ères femmes pilote de ligne (sur Air Inter); Mathilde Méliot, 1ère femme à avoir le droit d'entrer dans la Bourse de Paris ; Marcelle Campana, 1ère femme consule générale (à Toronto).

- 31 mars 1967 : Cinq organisations syndicales sont reconnues comme représentatives sur le plan national : FO, la CGT, la CFDT (Confédération française démocratique du travail, créée par une majorité de militants de la CFTC en 1964), la CFTC et la CGC (Confédération générale des cadres, fondée en 1944).

- 13 juillet 1967 : Création de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), chargée de centraliser les offres et demandes d’emplois. La France compte environ 300 000 chômeurs.

- 17 août 1967 : La participation des employés aux bénéfices de l’entreprise, facultative depuis 1959, devient obligatoire pour les établissements de plus de cinquante salariés.

- 21 août et 23 septembre 1967 : Réforme de la Sécurité sociale. Trois caisses séparées sont mises en place (maladie, vieillesse, famille), et les conseils d’administration deviennent paritaires (moitié employeurs, moitié salariés).

- 28 décembre 1967 : la loi Neuwirth autorise la vente des produits contraceptifs mais encadre la publicité. Jusqu'à 21 ans (la majorité légale), une autorisation parentale est nécessaire pour la délivrance de la pilule. La loi n'est toutefois appliquée qu'à partir de 1972 (date des derniers décrets d'application) à cause de nombreux freins de l'administration.

- 1968 : Alice Saunier-Seité, 1ère femme doyenne de faculté (de lettres et de sciences sociales de Brest) ; Christine Caron, 1ère femme porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques.

- 13 mai-18 juin 1968 : Grève générale, suivie par dix millions de travailleurs qui occupent les usines.

- 27 mai 1968 : Accords de Grenelle entre le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales : hausse du smig de 33 % et des salaires de 17 %, réduction de la durée du travail et renforcement du droit syndical dans les entreprises.

- 27 décembre 1968 : Autorisation de créer des sections syndicales dans les entreprises.

- 1969 : création de l'association nationale pour l'étude de l'avortement.

- 1969 : le Mouvement des Femmes (futur MLF) voit le jour un an après les évènements de mai 1968. Première action d’éclat le 26 août 1970 avec 8 femmes (dont Monique Wittig) déposant au pied de l’Arc de Triomphe des fleurs pour la veuve du soldat inconnu.

- 1969 : Thérèse Bertrand-Fontaine, 1ère femme membre titulaire de l'Académie nationale de médecine, première en tant que médecin ; Françoise Chandernagor, 1ère femme major de l'ENA.

- 1970 : alors que se diffuse la méthode de Karman rendant l'avortement moins dangereux, proposition de loi Peyret (député gaulliste, président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale) prévoyant un assouplissement des conditions de l'avortement thérapeutique.

- 1970 : Simone Veil, 1ère femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature.

- 1970 : Ouverture de l'École polytechnique aux femmes.

- 1970 : Le congé maternité est indemnisé à 90 % du salaire brut par la sécurité sociale (ou assurance maladie-CPAM) soit, grosso modo, le salaire net.

- 7 janvier 1970 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qui remplace le smig.

- 21 mars 1970 : Évelyne Baylet, 1ère femme Présidente d'un conseil général (Tarn-et-Garonne).

- 4 juillet 1970 : suppression de la notion de chef de famille au profit de l’autorité parentale conjointe ; en cas de divorce, le père reste toutefois seul maître des décisions en tant que détenteur de la puissance paternelle. La notion de « nom patronymique » disparaît au profit de celle de « nom de famille ».

- 1971 : 1ères femmes présentes au défilé militaire du 14 Juillet de Paris.

- 1971 : Dans l'enseignement supérieur, les filles rattrapent les garçons en nombre.

- 16 mai 1971 : Instauration de la quatrième semaine de congés payés pour tous les salariés.

- 5 avril 1971 : publication dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du « manifeste des 343 » -aussi appelé, mais pas par les initiatrices, manifeste des 343 salopes- dans lequel 343 femmes (des personnalités du spectacle, de la littérature et de la politique) déclarent avoir avorté. Aucune poursuite n'est engagée par le gouvernement Messmer.

- 16 juillet 1971 : Loi sur la formation professionnelle. Création du congé individuel de formation (CIF) et du droit à la formation professionnelle pour les salariés menacés de licenciement.

- juillet 1971 : création de l'association Choisir, par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, pour défendre les personnes accusées d'avortement.

- 20 novembre 1971 : plus de 40 000 femmes manifestent à Paris pour le droit à l'avortement.

- 31 décembre 1971 : la loi Boulin fait passer de 120 (30 ans) à 150 trimestres (37,5 ans) la période d'assurance ouvrant droit à une retraite à taux plein, sur la base des dix meilleures (et non plus dernières) années de salaire.

- 1972 : Anne Chopinet, Françoise Combelles, Anne Ferry, Nicole Gontier, Élisabeth Kerlan, Dominique Senequier et Thu-Thuy Ta, 1ères femmes élèves de l'École polytechnique ; Anne Chopinet, 1ère femme major au concours d'entrée de l'École polytechnique; Marcelle Campana, 1ère femme ambassadrice (au Panama) ; les femmes peuvent d'intégrer la gendarmerie nationale.

- 3 janvier 1972 (art. 334 du Code civil), sur la filiation : Egalité parfaite des droits et des devoirs entre les enfants naturels et les enfants légitimes. L’enfant adultérin gagne les droits à établir sa filiation, même s’il n’a droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait eu droit en tant qu’enfant légitime ou naturel. Possibilité pour les femmes mariées de contester la paternité du mari et de reconnaître un enfant sous son nom de naissance.

- 1972 : L’école polytechnique devient mixte ; huit femmes sont reçues et l’une d’entre elles sort major de sa promotion (Anne Chopinet).

- juin 1972 : Nicole de Hauteclocque, 1ère femme Présidente du Conseil de Paris.

- octobre 1972 : procès de Bobigny, l'avocate Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 ans qui avait avorté, à la suite d'un viol.

- 22 décembre 1972 : Nouvelle loi pour l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

- 1973 : La conférence internationale du travail adopte la convention qui fixe l'âge du travail à 15 ans révolus. Elle entre en vigueur en France en 1976.

- 1973 : La mère peut, comme le père, transmettre sa nationalité à son enfant (légitime ou naturel). L'éducation sexuelle fait son apparition dans les programmes scolaires.

- 1973 : Florence Cayla, 1ère femme major d'HEC; Jacqueline de Romilly, 1ère femme professeure au Collège de France; Alice Saunier-Seité, 1ère femme rectrice d'université (de l'Académie de Reims) ; Marcelle Pipien, 1ère femme présidente d'un tribunal administratif ; Agathe Mella, 1ère femme directrice de France Culture.

- 5 février 1973 : publication à l'initiative du Groupe d'information santé du manifeste de 331 médecins qui revendiquent dans le Nouvel Observateur avoir pratiqué des avortements.

- avril 1973 : fondation du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC).

- 12 juin 1973 : A Besançon, les salariés de l’entreprise horlogère Lip, en liquidation judiciaire, occupent l’usine, reprennent la production et la commercialisent. Le conflit durera jusqu’en 1977.

- 13 juillet 1973 : Modification du code du travail concernant la résiliation du contrat à durée indéterminée (CDI) : l’employeur doit respecter des procédures de licenciement.

- 1973 : Création de la Confédération européenne des syndicats (CES). Loi Royer (27 décembre) sur la grande distribution qui, pour préserver le commerce et l'artisanat, oblige à requérir une autorisation pour ouvrir des grandes surfaces commerciales.

- mai 1974 : Arlette Laguiller, 1ère femme candidate à une élection présidentielle.

- 28 juin 1974 : l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil ministre de la Santé, qui libéralise totalement la contraception. La Sécurité sociale rembourse la pilule. Les mineures ont droit à l'anonymat.